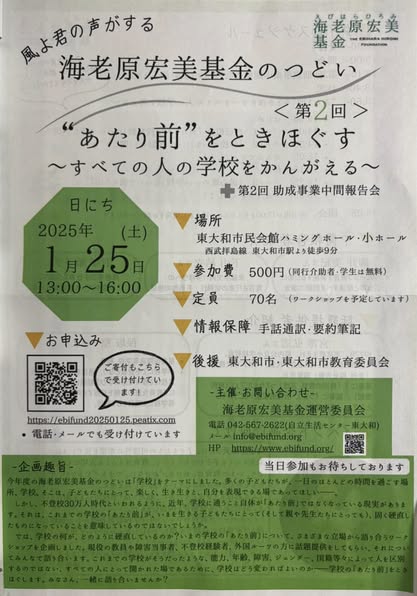

あたり前をときほぐす ~海老原宏美さんの志を実現するために~

1月25日、東大和市のハミングホールで開催された、第二回海老原宏美基金のつどいに参加しました。この基金は2021年に亡くなった障がい当事者の海老原宏美さんが目指していた「人々に人権が根づき、誰もがともに生きられる社会にしたい」という志を実現すべく、呼びかけ人を中心に設立されました。

はじめに、この基金での助成事業をされた3人からの報告がありました。

1. 「インクルーシブ教育を実施するために必要な事と解決すべき問題の調査」

2. 「未就学児向け多様性への寛容さ尺度の信頼性・妥当性の検証」

3. 「障害者の手仕事を介助する"半福半X”の若者の育成事業」

3件目の報告をした「マザーネスパブリシッシング」代表の羽塚順子さんは、小平市在住で、担い手が減少する伝統工芸の技術を障がい者に指導することで作品をつくり、その製品を適正評価して、正当な価格と方法で流通させることで、収入や働き甲斐の向上と社会参加を促し、障がい者の理解を後押ししています。

これをすすめるためには、それを指導する若者の育成が必要ということでした。

機会があれば、是非改めてお話を伺いたいと思います。

その後は、今回のテーマ

「"あたり前”をときほぐす 〜すべての人の学校をかんがえる〜」

についてワークショップを行いました。

学校は、多くの子どもたちが1日のほとんどの時間を過ごす場所。そこは子どもたちにとって楽しい、生き生きと自分を表現できる場であってほしい。しかし不登校の子どもたちは、約30万人にもなり学校に通うことがあたり前でなくなっているという現実があります。

まずは、現役の公立小学校の先生や、ご自身が元不登校当事者で現在は子どものやりたいに合わせた教育を行う高校の職員をされてる人から、それぞれの体験や考えを話していただきました。

その話を受けて、テーブルに分かれて、学校について話し合いました。

各テーブルには、障がい当事者やその家族、教員、不登校経験者、外国ルーツなど、年齢、性別が違う様々な人が入り混じり、それぞれの立場から、これまで経験した学校のこと、学校の何が問題か、どう変わればいいのかについていろんな意見が出されました。

例えば障がいのために行きたくても行かれなかったり、不登校を経験していたり…

学校は、そもそも誰のためにあるの?子どもたちのためでしょ!

発表を聴きながら、配慮が必要な人があたり前に周囲にいて、日常的にそれを理解する体験をすることで、意識しなくても、その人の存在があたり前のことになることがわかりました。

また、学校の先生からは、子どもたちをはじめ、保護者や同僚とゆっくり会話をする時間がなく、互いを知る機会が持てなくなった。もっと対話をすることでつながりができ、信頼につながると。

今は、こんなあたり前のことが難しくなっていると感じました。

左から 海老原宏美さんが出演したドキュメンタリー映画「風は生きよという」の宍戸大裕監督 二人おいて 東村山ネット白石えつ子さん、柴尾ひろみ

今回の参加で伺った、様々な立場の当事者やその家族、教育現場にいる先生たち、支援されている人たちの声から、私に出来ることをしっかりと見極め政策にして提案し、宏美さんが目指している「人権が根づき、誰もがともに生きられる社会」のために尽力していきます。