「気候変動について知り、行動しよう」―小平市環境フォーラムに参加して

3月8日、環境政策課の恒例のイベント「環境フォーラム」が開催されました。講師の桃井貴子さんは、学生時代から、オゾン層保護や地球温暖化問題に取組み、現在NPO 法人気候ネットワーク東京事務所の所長を務めています。気候ネットワークは、気候危機におびやかされない持続可能な社会を目指し、政策提言活動や市民への普及啓発活動をしています。

「気候変動の今と将来」

「気候変動の今と将来」

地球の平均温度は、2024年までに1.55℃あがっています。日本では、東日本で気温が1.5度上昇し、太平洋側の雨が増えています。2024年に起きた能登の震災後の大雨の被害も温暖化の影響と検証されているとのことです。熱中症による死亡者数は1995年に318人だったのが2020年には1528人に増加。

世界では、山火事や豪雨、洪水の被害が頻発。アメリカでは、巨大化するハリケーンや台風の被害が毎年起こっており、急に溶けた氷河の影響で村が流されなくなっています。ユニセフの報告によれば、2016年から2021年の6年間で4,310万人の子どもが気候関連災害で避難。これは1日当たり2万人の子どもの被害に相当します。

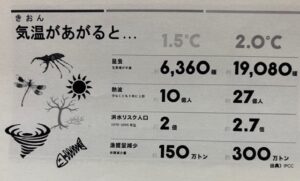

この他にサンゴの白化、白熊など様々な生き物が絶滅危機に瀕しています。気温が1.5℃あがると昆虫の6,360種、2℃あがると19,080種の生息域が減少するなど、生態系への大きな影響を及ぼしています。

「地球温暖化を止めるために」

「地球温暖化を止めるために」

3つの事を実行する

・化石燃料を使わない社会に切り替える

・自然エネルギーを増やす

・省エネルギー対策を進める

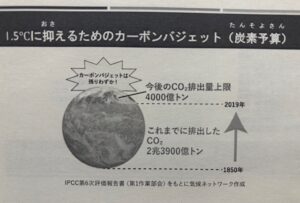

省エネというと我慢をすると思いがちですが、そうではなく無駄をなくすということ。CO2の濃度の上昇とともに気温も上昇。地球がこれまでに排出したCO2は2兆3900億t、残りは4,000億tしかありません。

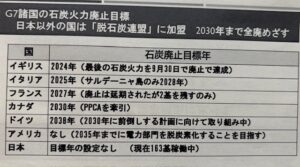

日本とアメリカ以外の国では、石炭火力を廃止したり割合を減らしています。日本は2020年の発電電量実績よりも再エネのポテンシャルは倍以上あるのにもかかわらず、残念なことに、2020年以降も石炭火力の新規稼働を行っています。日本でも自然エネルギー100%の社会を目指すことができるのにです。

温暖化を止めるためには、国が積極的に取り組まないといけないのですが、私たちができる行動として、桃井さん自身の取組みも含め、紹介していただきました。

桃井さんは、2023年に窓は木製サッシ、トリプルガラス、床・天井は断熱材、オール電化、エコキュート、蓄電池、ソーラーパネル設置のおうちに引っ越し。当初は、ソーラーパネルも蓄電池も設置していなかったので電気代は22,163円。設置後は、3,877円に下がったそうです。ばっちりの装備ですが、そこに至るまでの注意点や省エネのコツを教えてくれました。

- 蓄電池だけの使用は電気代が増えるので、ソーラー設置とセットで。

- 蓄電池の標準設定は、ナイトモードになっているので昼設定に変える。

- アンペア設定をダウンすると大きく電気代が下がる。一気に電気を使うものを一緒に動かさないなどの工夫が必要。

- 窓は、ペアグラスでも直射日光は部屋の気温を上げるので、よしずやオーニング(日除け)を使うと体感で2~3℃違う。サッシは、アルミは熱伝導率がいいので、熱が伝わりやすく逃げやすい。樹脂製の方が木製より安価

- 電力会社を再エネ優先の会社に切り替える。

これで、15年程度で蓄電池とソーラーの設置の元は取れるとのことです。

0円ソーラーなど設置費用が掛からないプランもあります。

アンペアを下げたり、電力会社を変更、よしずを立てかけたりは、簡単にできる取組です。

再エネは安定しないと思われているけれど、蓄電を使い、柔軟性をもって供給するしくみをつくれば、安定電源になること、使用済みのソーラーパネルのリサイクルについても、補助と廃棄のしくみを制度化するなど、国がしくみづくりをすることで再エネは進むという話に希望が持てました。

講演会の内容を小学生でも理解できるように準備してくださったので、とても分かりやすかったです。是非、小学校や中学校でやってほしい内容です。省エネのコツも、広く市民に知ってもらい、できることから取り組んでいくことが必要です。