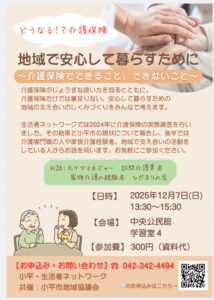

厚生委員会視察報告②10月30日

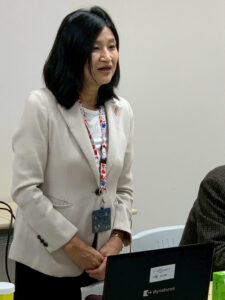

勝部麗子さん

2日目 大阪府豊中市「CSWの取組と豊中あぐりについて」

1.CSWの取組について

コミュニティソーシャルワーカー(CSW)は、日本では、大阪府で初めて導入されました。その第一人者と言われる勝部麗子さん(事務局長・CSW統括)が活躍されている豊中市社会福祉協議会を訪門、直接お話を伺うことができました。

国が創設した重層的支援体制整備事業が目指す「地域共生社会」は、豊中市社会福祉協議会がモデルです。

・一人も取りこぼさない ・・・SOSを出せない人に届く

・排除から包摂へ ・・・総論賛成各論賛成へ

・支えられた人が支える人に

・すべての人に居場所と役割を 徹底した本人尊重と力が発揮できる社会づくり

・・・それを支えるための、断らない福祉、他機関との協働

・・・福祉が町おこし

・・・社会的孤立への対応

等に基づいて、着実に実行されているとのことです。

阪神淡路大震災の翌年から小地域福祉ネットワーク活動を開始。各校区で見守り・声かけ活動、サロン活動が始まりました。

2004年全国初となるCSWを中学校区に1人配置。福祉なんでも相談窓口を各校区に設置して、あんしんキット(住所、名前、既往症等を記入し冷蔵庫に入れておく)、無事ですシート(一人暮らしの人が玄関扉に貼る)はすべての集合住宅に配布、震災日の前後には毎年避難訓練を市と連携して行うほかに、介護の予防と制度の狭間にいる人(例:ごみ屋敷に住む65歳以下で生活支援を受けていない人)への支援の取り組みが始まりました。

2018年に起こった大阪北部地震の時には、この取組が活かされ、4時間で12,000人の安否確認ができたということです。

具体的な目的をもって訓練をすることが重要であることがわかりました。

豊中市の重層的な見守り方法

住民ボランティアは8000人。小学校区(41校)ごとに約100人の人が活動しているほか、40のボランティア団体やちょこっとサービス(電球交換や買物など)を行う有償ボランティアは800人など。ボランティアは、チラシを全戸配布して募集。支援につながったひきこもりの人に就労としてポスティングをしてもらいました。コンビニやスーパーなどに回収ボックスを置いたり、グーグルフォームで申込を受け付けることで集まりました。

「誰かのために何かをしたい人はたくさんいるんです」と勝部さん。

定年後の男性の居場所づくりとして勝部さんが立ち上げた都市型共同農園「豊中あぐり」

も案内していただきました

相談窓口があるだけでは支援につながらない

支援につながらない人を探し出すには住民力をつけること。見守りを強化していても孤独死を防ぐことができなかった豊中市で起きた悲しい出来事を機に「住民による見守りローラー作戦」を行い、見落とされている人がいないかチームで訪問し(年4000件)見守りマップを作成、マンションサミット交流会を開催。そこで見守りが必要な人には、お弁当や食材を配布(毎週190世帯)。拒絶する人にも声掛けを工夫するなど、同意を待つだけでなくどうやったらつながれるのか、コミュニケーションのコツも伺いました。

学校と福祉の連携プロジェクト委員会を立ち上げ、市内の不登校の子どもは3分の1を把握していてお弁当の配布や学習支援等伴走支援をしています。

「豊中あぐり」現在では市内10箇所で展開

豊中型重層的支援体制整備事業

・アウトリーチ 早期発見のしくみ

・断らない相談支援体制 地域から社協CSW

・支援会議 地域共生推進委員(社協受託)が参加

・地域づくり ①学校と福祉の連携プロジェクト

②外国人と福祉の連携支

③ひきこもり支援 8050丸ごと支援

勝部さんのさりげない言葉や行動が人をひきつけ、広がり、地域全体で見守る体制ができているんだなと感じました。